Imparare a crescere, anche da adulti

Una riflessione su educazione, collettività e sfide contemporanee, a partire dai dati del PIAAC.

Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa:“Oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale, Italia ultima tra i Paesi industrializzati”1.

Scusate la reference, ma dall’11 dicembre 2024 non riesco a smettere di pensare a questo dato. Era una mattina come le altre: mi sveglio, mi preparo, esco, prendo il bus 83 che porta a Milchbuck. Una volta arrivata allo studio di architettura in cui lavoro, mi piace iniziare la giornata ascoltando Morning, la rassegna stampa di Francesco Costa per gli abbonati del Post (no adv., purtroppo). Mi fa sentire informata su ciò che accade in Italia e spesso mi offre spunti di riflessione, come infatti è accaduto quel giorno.

Quella mattina, ho scoperto che il 10 dicembre 2024 l’OCSE aveva pubblicato i risultati dell’Indagine PIAAC, uno studio condotto in oltre 30 Paesi per valutare le competenze di base degli adulti. L’ultimo report risaliva a circa dieci anni fa.

Lo studio in questione riporta il titolo: “Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?2”. Una domanda che racchiude il senso stesso di questi studi e che ci invita a riflettere su quali competenze siano davvero cruciali.

Nel 2024, questa riflessione acquista una risonanza particolare, soprattutto alla luce della scelta del termine “brain rot” come parola dell’anno da parte dell’Oxford English Dictionary. Questo termine, che letteralmente significa “cervello marcio”, descrive il deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, spesso attribuito al consumo eccessivo di contenuti online banali o poco stimolanti3. La scelta di questa parola evidenzia le crescenti preoccupazioni sugli effetti negativi dell’esposizione ai social media sulla salute cognitiva e sul linguaggio, temi strettamente connessi con il fenomeno dell’analfabetismo funzionale.

Ma quali sono le radici di risultati così negativi per l’Italia? Tra i diversi problemi, possiamo evidenziarne alcuni che meritano particolare attenzione:

• I programmi di studio nelle nostre scuole non sono stati aggiornati come in altri Paesi;

• la formazione continua non è considerata una priorità;

• ci sono poche opportunità per applicare le conoscenze acquisite.

L’obiettivo però, non è stare qui a piangersi addosso. Cerchiamo invece di capire come possiamo trasformare queste difficoltà in qualcosa su cui lavorare. Facciamo un passo avanti.

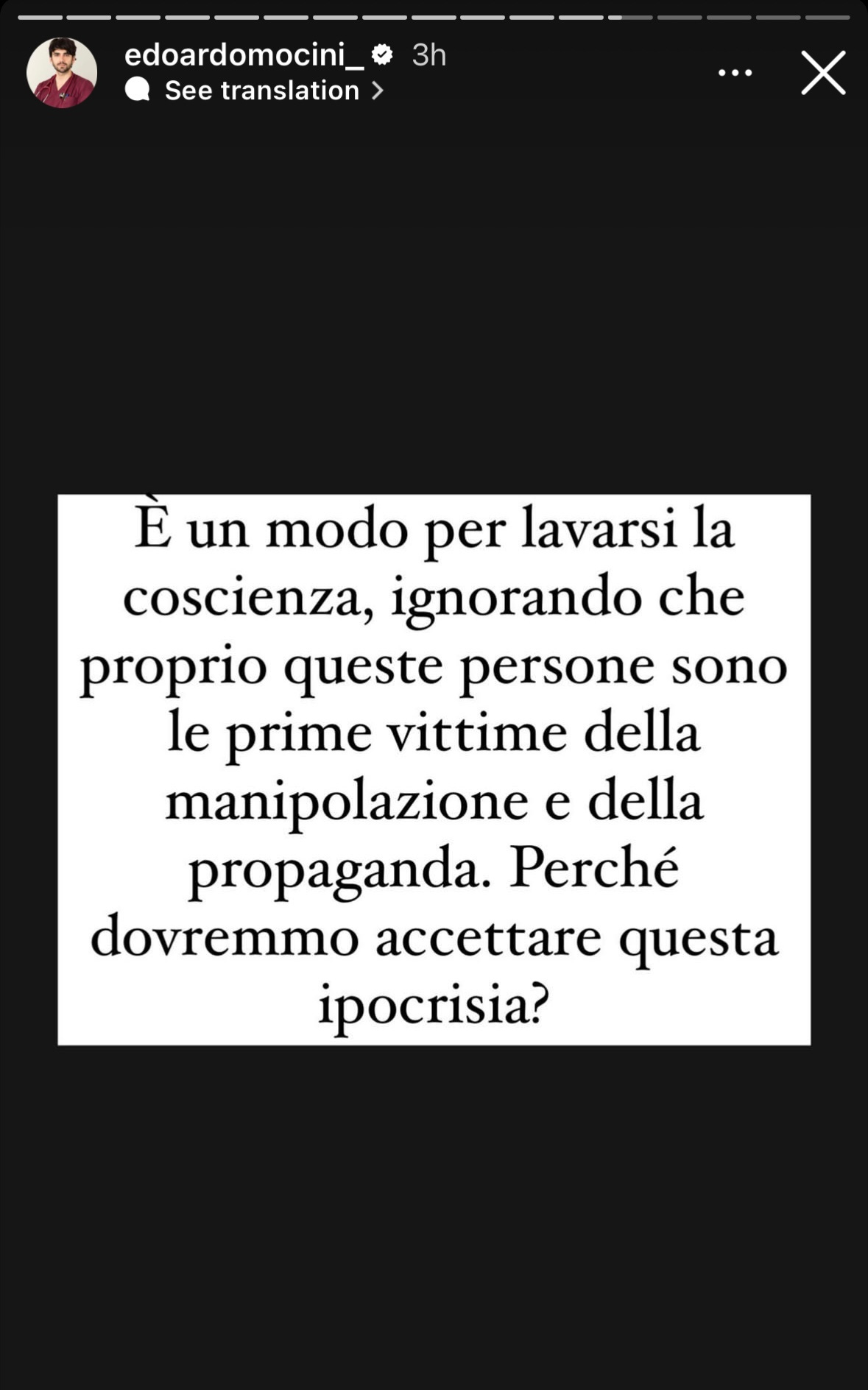

Recentemente, mi sono imbattuta in alcune storie Instagram di Edoardo Mocini, medico e specialista in Scienza dell’Alimentazione, che affrontava proprio il tema dell’analfabetismo funzionale. Mocini osservava sempre più commenti complottisti e negazionisti sotto i suoi post, ma invece di liquidarli come espressione di pura ignoranza, proponeva una riflessione:

“Ritengo che sia riduttivo e controproducente limitarsi a etichettare le persone come ‘stupide’ o ‘ignoranti’. La gente, in fondo, siamo noi, e ognuno di noi partecipa, in misura diversa, a questa collettività. Il punto cruciale è capire come affrontare insieme questa problematica.”

Mocini sottolineava anche come ignorare il problema, affermando banalmente “la gente non è stupida!!1!”, sia una forma di “classismo ipocrita”. Si tratta di un modo per evitare di guardare in faccia una realtà complessa e difficile.

Alla fine, pone due domande cruciali:

1. “Come facciamo a tutelare gli elettori più in difficoltà nell’interpretazione del mondo?”

2. “Come possiamo investire risorse per ridurre queste difficoltà il più possibile?”

Domande che, come ricorda Mocini, nessuno sembra davvero porsi.

Quindi, partendo da questa riflessione, è chiaro che saranno necessari interventi politici strutturali per affrontare queste sfide in modo più ampio e duraturo. Tuttavia, possiamo concentrarci sull’unica opzione tra quelle citate in precedenza, su cui possiamo agire in modo indipendente fin da subito.

L’istruzione scolastica gioca un ruolo fondamentale e deve sicuramente aggiornarsi, ma non è una soluzione immediata né definitiva. Come per una lingua straniera, se non applichi ciò che hai imparato, le conoscenze svaniranno presto. Come osserva infatti Giulia Bertolotto, ricercatrice a Torino in studi Euroasiatici:

“La scolarizzazione durante l’infanzia, non è un indicatore delle capacità effettive di lettura e scrittura nell’adulto: l’abbandono di queste prassi di comunicazione dopo la scuola conduce a una diminuzione notevole delle competenze alfabetiche; si tratta del cosiddetto “analfabetismo di ritorno” inteso come la perdita delle abitudini di letto-scrittura qualora non utilizzate nella vita seguente la scuola.”4

Pensiamo allora alla parola “imparare”: spesso la colleghiamo ai bambini, non solo perché è solitamente l’età principale di apprendimento, ma anche per una sorta di atteggiamento culturale secondo cui gli adulti sanno meglio, conoscono di più, sono superiori grazie all’università della vita che ormai hanno frequentato da molti anni. Eppure, questo atto dovrebbe riguardare tutti. Come sottolinea giustamente il professore di Filosofia dell’educazione Duccio Demetrio, nel testo Le opportunità dell’educazione nella vita adulta5:

“maturità è un concetto oggi da riesaminare, dibattere, rivalutare e da distinguere rispetto ad adultità”

Demetrio sottolinea che l’educazione non è solo un mezzo per raggiungere obiettivi pratici, ma una risorsa per migliorare la qualità della vita e rafforzare il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri.

Per questa ragione, quando è nato Archiverso, un podcast che tramite interviste esplora temi di architettura oltre gli edifici, lo abbiamo definito un “podcast introspettivo”. Perché è proprio “quando l’individuo è in grado di assumere il ruolo degli altri [che] diventa anche capace di guardare a se stesso dal loro punto di vista, di iniziare così una conversazione ‘interiore’”.6

Negli ultimi tempi, questa riflessione appare sempre più complessa: viviamo infatti in un’epoca in cui l’individualismo e il narcisismo sembrano prevalere, limitando la nostra capacità di rispondere alla domanda cruciale posta dal titolo del test PIAAC: “Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?”. Forse, la risposta non si trova solo nei risultati di un questionario o nei numeri che classificano un Paese, ma in una riflessione più ampia sul significato di “crescere” in senso umano.

Nonostante la definizione di “brain rot”, che abbiamo visto in precedenza, non tutto ciò che troviamo in rete è spazzatura. Ci sono molte risorse di qualità che, se cercate con consapevolezza, possono aiutarci a crescere e imparare continuamente: dai podcast, che aprono un mondo di informazioni di ogni tipo, agli audiolibri, ai video divulgativi su YouTube, fino alle newsletter su Substack, che offrono punti di vista personali e ci connettono come comunità. Per valorizzare al meglio queste risorse, è importante non affrontare questo percorso da soli, ma discuterne con le persone della nostra rete quotidiana, per coinvolgere e raccogliere sempre più spunti e riflessioni.

Come ricorda infatti Duccio Demetrio, l’educazione autentica non è solo apprendimento di nozioni o competenze tecniche: è la capacità di osservare il mondo con consapevolezza, di incontrare gli altri con empatia, e di agire con uno scopo che superi l’interesse personale.

Forse, più che interrogarci su cosa manca, dovremmo cominciare a chiederci cosa possiamo fare per colmare queste distanze: tra il sé e l’altro, tra la cultura e la realtà, tra ciò che impariamo e ciò che restituiamo. È in questo esercizio di reciprocità e apertura che potremmo trovare, se non una soluzione, almeno una direzione.

Camilla Sofia Morelli – Archiverso® Podcast

Grazie per aver letto questo articolo! Sostienici se ti piacciono i nostri contributi :)

Puoi trovare Archiverso anche su Instagram, Spotify, Apple Podcasts e YouTube.

A presto!

Oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale, Italia ultima tra i Paesi industrializzati. Articolo di Repubblica scritto da Alessia Candito (10 dicembre 2024).

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/12/do-adults-have-the-skills-they-need-to-thrive-in-a-changing-world_4396f1f1/b263dc5d-en.pdf

Oxford University Press, ‘Brain rot’ named Oxford Word of the Year 2024 (https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/)

G. Bertolotto, Nuovi alfabeti per nuovi cittadini. La sfida dell’alfabetizzazione in un mondo globale, Italiano LinguaDue, n. 2. 2014.

Le opportunità dell’educazione nella vita adulta, Duccio Demetrio, Rivista CONFLITTI n. 2/2020

Identità personale e collettiva, di Loredana Sciolla https://www.treccani.it/enciclopedia/identita-personale-e-collettiva_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/#google_vignette